Филиал ЦАМО Военно-медицинских документов (ВМД)

Архив военно-медицинских документов является филиалом Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации.

Адрес: 191180, г. Санкт-Петербург, Лазаретный переулок, 2.

Архив хранит оперативно-штабные материалы отчётности медицинской службы, операционные и перевязочные журналы, карточки учёта раненых, истории болезни, книги учёта раненых и больных, свидетельства о болезни, и другие документы.

Из архива можно получить данные о ранениях, заболеваниях и службе в военно-медицинских учреждениях в основном в период Великой Отечественной войны, но также и в период Советско-финляндской войны.

К началу Великой Отечественной войны система полевой медицинской помощи РККА претерпела несколько трансформаций.

По сути, всю систему медпомощи в годы войны можно разделить на четыре

элемента: первичная медицинская база в подразделениях и соединениях,

госпитальная база тыла армии, госпитальная база тыла фронта и

госпитальная база тыла страны. И медсанбаты, как и санинструкторы,

относились как раз к первичной медицинской базе. Но первичная — не

значит беспомощная! Как не раз отмечали лучшие военные врачи, именно на

эти подразделения ложилась главная задача медслужбы РККА – сортировка

раненых, поступающих с поля боя, и оказание им первой доврачебной

помощи.

Самую первую помощь раненый красноармеец получал от бойцов санитарного отделения. Их было пятеро на восемь десятков бойцов и офицеров обычной стрелковой роты.

Но санитарное отделение могло оказать только самую необходимую и простую первую помощь раненым товарищам, поскольку из медицинского оборудования в его распоряжении были лишь сумки санинструктора (он же командир отделения) и санитаров, чаще — санитарок. Впрочем, большего от ротных медиков и не требовалось: их главной задачей была организация эвакуации раненых. Обнаружив бойцов, получивших ранения, красноармейцы санитарной роты обязаны были оценить вид ранения и степень его тяжести, оказать первую доврачебную помощь и вытащить с передовой в тыл роты, туда, где по уставу должны были быть подготовлены так называемые «гнезда раненых». А после этого санитарное отделение должно было вызвать санитаров-носильщиков и санитарный транспорт, чтобы раненых как можно быстрее доставили в батальонный медпункт (БМП).

Примерно такими же были обязанности санитарного взвода батальона, в составе которого воевали семь бойцов — три санинструктора и четыре санитара — под командованием офицера-военфельдшера. Их медицинский инструментарий был шире, чем у санотделения, но ненамного, поскольку задача оставалась прежней: как можно быстрее отправить раненого в ближайший тыл, где ему смогут оказать первую врачебную помощь. А этим занимался полковой медицинский пункт (ПМП), который разворачивала на расстоянии от двух до пяти километров от передовой санитарная рота полка. Здесь уже были настоящие врачи — четыре офицера (в том числе старший врач полка), а также одиннадцать фельдшеров и четыре десятка санинструкторов и санитаров.

Именно на полковых медпунктах шла первичная сортировка раненых по тяжести ранений и их виду. От этого зависел дальнейший путь попавших сюда красноармейцев и офицеров. Те, кто получил самые легкие ранения, могли и не отправляться еще глубже в тыл, они получали первую врачебную помощь и возвращались в свои подразделения. Тем же, кому требовалась квалифицированная медпомощь, чаще всего хирургическая, предстояла дорога дальше, в тот самый медсанбат (МСБ) — последнее и самое, наверное, главное звено первичной медицинской базы Красной Армии.

Медсанбаты не случайно называли «главной хирургической»: именно тут, в дивизионном тылу (а штатно медико-санитарный батальон входил в состав именно дивизии), на дивизионном медицинском пункте, раненые получали квалифицированную хирургическую помощь. По послевоенным обобщенным данным, на дивизионных медпунктах оперировали почти три четверти всех раненых!

Впрочем, далеко не всегда у врачей медсанбата была возможность оперировать в полевых условиях. Зачастую во время наступления, при котором санитарные потери всегда оказываются выше, на стол попадал только каждый шестой или седьмой раненый из тех, кто нуждался в срочной хирургической помощи. А остальных приходилось при первой же возможности отправлять дальше, в армейский тыл, где действовали хирургические полевые подвижные госпитали (ХППГ). А здесь, на дивизионном медпункте, в 6-10 километрах от передовой, ненадолго задерживались только те, кто получил легкие ранения, требующие госпитального лечения в пределах 10-12 дней. Такие бойцы попадали в сформированные при каждом медсанбате команды выздоравливающих легкораненых, каждая из которых насчитывала до 100 человек, и уже через полмесяца возвращались в свои подразделения.

Об особой роли полковых медпунктов и дивизионных медсанбатов в системе медпомощи Красной Армии говорит и такой факт: эффективность и организованность армейской медицинской службы оценивались по времени, которое проходило с момента ранения до поступления раненого в ПМП и в медико-санитарный батальон. В первый бойца требовалось доставить не позднее чем через шесть часов после получения ранения, а во второй — в течение двенадцати часов. В эти сроки к полковым и дивизионным медикам должны были попасть все без исключения раненые, а если этого не происходило, то подобное считалось свидетельством недостатков в системе организации медицинской помощи на поле боя. А вообще военные медики считали, что наилучшие прогнозы дает помощь, оказанная раненому в медсанбате в течение шести-восьми часов после ранения.

Но медсанбат не был и не мог быть настоящим госпиталем: в его задачи не входило вылечивание раненых – только квалифицированная помощь им и сортировка, от которой зависело, в каком госпитале бойцы окажутся в итоге. А вариантов тут могло быть много: если врачам медико-санитарных батальонов приходилось иметь дело со всеми видами ранений и заболеваний, то госпитальная помощь оказывалась по медицинской специализации. И это хорошо проявлялось уже на втором – армейском этапе системы медицинской помощи РККА, то есть в полевых подвижных госпиталях.

В этих госпиталях оперировали каждого пятого раненого, и неудивительно, что подавляющее число пациентов были хирургическими. Вторыми по распространенности были инфекционные госпитали (ИГ), а дальше разного рода специализированные — офтальмологические, челюстно-лицевые, терапевтические и так далее. Здесь же, в тылах армий можно было встретить и так называемые эвакуационные, или сокращенно эвакогоспитали (ЭГ). Эпитет «эвакуационный» в данном случае означает, что в этот госпиталь раненых приходилось эвакуировать из тыла дивизий и армий, а сами госпитали не занимались эвакуацией. Напротив, эвакогоспитали, как правило, даже не имели своего санитарного транспорта. Но именно в эвакогоспиталях лечились те, кому не смогли помочь дивизионные или полковые медики. И именно эвакогоспитали чаще всего подразумеваются, когда речь заходит о бойцах, оказавшихся в тыловых госпиталях.

На уровне тыла армии происходила окончательная сортировка раненых по тяжести ранений. Легкие отправлялись в сформированные при каждой армии батальоны выздоравливающих легкораненых. В армейские эвакогоспитали попадали тяжелораненые, которые нуждались в срочной госпитализации, а также те, которым требовалось специальное лечение, легкораненые, которым на выздоровление и возвращение в строй нужно было не больше месяца. Остальных отправляли глубже в тыл, и потому подавляющее большинство эвакогоспиталей располагались на третьем и четвертом госпитальных этапах — в тылах фронта или составе медицинской базы страны.

Среди эвакуационных госпиталей третьего – фронтового – этапа могли быть как госпитали общего профиля, имеющие несколько специализированных отделений, так и госпитали, имеющие собственную специализацию. Во фронтовом тылу делали гораздо более сложные операции, чем в армейском, и тем более дивизионном, но и число их было невелико: порядка 7% от общего количества. Но все-таки, как правило, совсем специализированные лечебные учреждения для раненых бойцов и офицеров Красной Армии располагались еще глубже в тылу — в составе госпитальной базы страны. Именно в них проводились самые сложные операции (их число составляло около 0,9% от общего), именно в таких медучреждениях получали лечение те, кто нуждался в особо сложных процедурах, редких медикаментах или в сложной медицинской технике.

Процент возвращения в строй раненых из эвакогоспиталей фронтовой базы, а также из госпитальной базы страны был заметно меньше, чем из госпиталей армейского тыла. И это закономерно: сюда попадали самые трудные пациенты, которым нужно было прежде всего сохранить жизнь, а возвращение таких раненых в строй было уже второстепенной задачей. Однако и с нею врачи и персонал эвакогоспиталей справлялись достаточно успешно. Но, как правило, чем глубже в тылу располагался госпиталь, тем меньше был процент вернувшихся из него в строй.

...........................................................................................................................................

Госпитали и медсанбаты СЗФ

http://zhuravli2007.ru/MAPP_PPG.html

Старорусский район

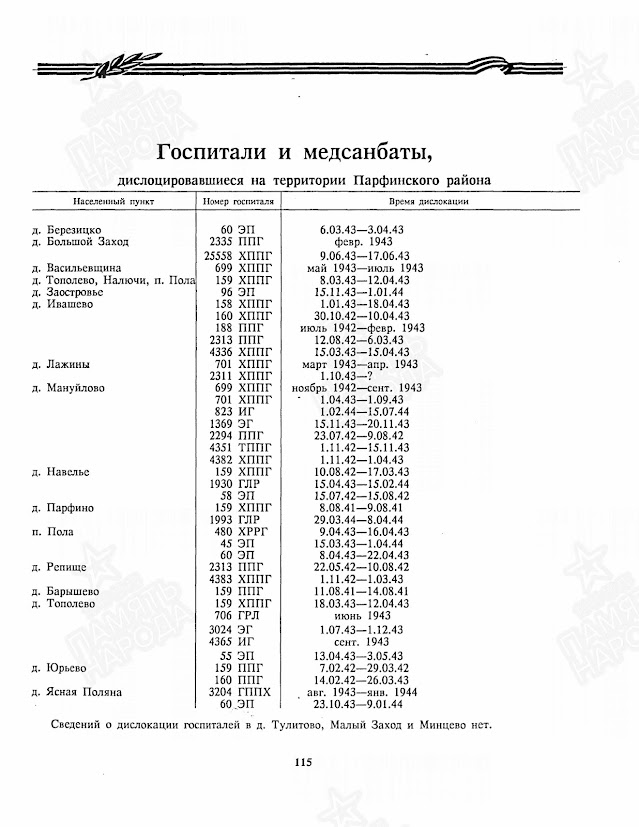

Парфинский район

Тополево

Старый Двор

Веретье (25 мсб 188 сд)

Маята

Барышево

ИвашевоБ.Заход

ЛажиныТулитовоСельцо МануйловоВеретейка

Межники

Урочище Репище

Рябутки

Квитины

Схемы расположения кладбищ госпиталей.

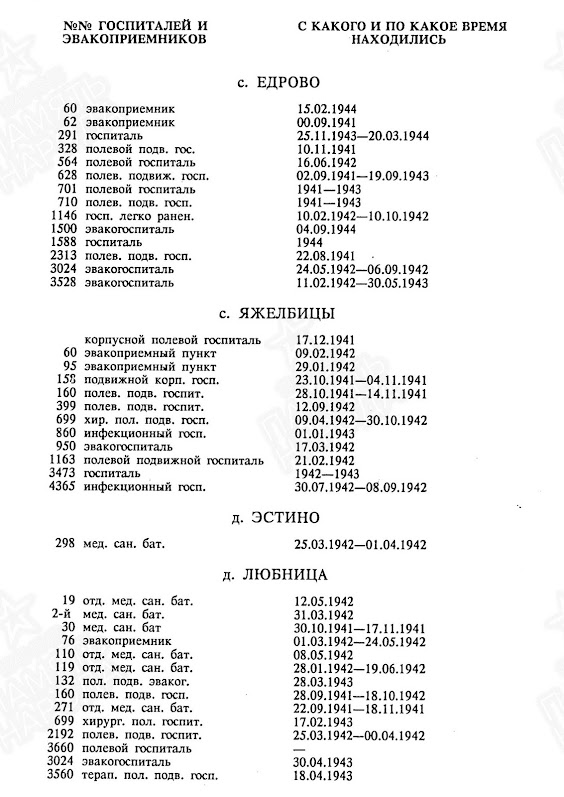

Демянский район

Лычково

Валдайский район

Маревский район

Крестецкий район

Крестцы в годы войны. Дислокация госпиталей на территории Крестец

Эвакогоспиталь № 3338 находился в посёлке со 2.09.1942 г. по 20.02. 1944 г. Формировался госпиталь в Харькове, затем передислоцировался в наш посёлок. Начальником госпиталя был майор Сопельник М.Г.. Штаб госпиталя находился на пересечении улиц Соколова и Павловская (сейчас здесь находится детский сад №3). Сам госпиталь располагался на улице Московская, д.17, занимал весь второй этаж. Кроватей не было, стояли двухъярусные нары. Здесь лечили солдат с ранением грудной клетки, рук. Тут же находились палаты для офицерского состава. В здании на Московской, д.15 тоже было отделение госпиталя №3338. Здесь лежали солдаты с ранениями лица и головы. Кухня и столовая от госпиталя №3338 размещалась в здании по ул. Московская, 14 (бывшая контора РАЙПО). Здесь готовили пищу, а потом её развозили по различным отделениям госпиталя.

Эвакогоспиталь №2750, размещался в нашем посёлке с 15.10.1943 г. по 15.02.1944 г. Он занимал два здание Московская, д.1 и д.2 . Сейчас в них центральная районная больница и детская школа искусств. Здесь же во дворе, находились продуктовые склады для госпиталей.

В средней школе №1 по ул. Карла Либкнехта в период с 18.01.42 г. по 14.03.43 г. размещался хирургический полевой подвижный госпиталь № 977. Под госпиталь были заняты оба этажа.

В здании на Московской, 13 (бывшая поликлиника) находился рентген кабинет и хирургическое отделение. На улице Московской, д. 27 располагался госпиталь для безнадёжно раненных солдат.

Раненые также размещались в доме №37 по ул. Московская (дом баронов Розенбергов). В Ямской Слободе госпиталь размещался в двухэтажном доме, позднее в нём был интернат средней школы №1.

Из-за нехватки мест в госпиталях легкораненых солдат размещали в жилых домах.

Четверть роты уже скосило…

Распростёртая на снегу,

Плачет девочка от бессилья,

Задыхается: «Не могу!»…

Между жизнью и смертью грани —

До чего же хрупки; они…

Так приди же, солдат, в сознанье,

На сестрёнку хоть раз взгляни!... «Санитарочка»

Юлия Друнина

Филиппова Нина Александровна

Донесение о безвозвратных потерях

Дата рождения: __.__.1920

Место рождения: г. Ленинград, ул. Маяковского 36/38-30

Воинское звание: военфельдшер

Последнее место службы: сзф 580 сп 188 сд

Дата выбытия: 09.02.1942

Причина выбытия: убит

Первичное место захоронения: Ленинградская обл., Старорусский р-н, д. Подборовье.

Кушеверы (9 мсб 180 СД)

ПЛАН лечебно-эвакуационного обеспечения боевых действий Северо-Западного фронта с 20 ноября 1941 года.

1. Войска СЭФ продолжают вести активную оборону, прочно удерживая занимаемые рубежи на всех участках фронта.

2. Основная задача санитарной службы армий и соединений по обеспечению предстоящих боевых действий войск:

а) организация полного и быстрого выноса раненых с поля боя;

б) обеспечение медицинской помощью по принцицу этапного лечения с

эвакуацией по назначению, максимально приближая по времени

квалифицированную хирургическую помощь к нуждающимся контингентам;

в) санитарный маневр (санучреждения и эвакосредства) наиболее полно

обеспечивающий своевременную эвакуацию на подлежащий санитарный этап;

г) особое внимание обратить на мероприятия по обогреванию раненых при

прохождении их по оси санитарной эвакуации (организация перпитпунктов,

обогревание сантранспорта).

3. Учитывая интенсивность боев, следует ожидать потери в личном составе, исходя из 0,25-0,5% в день.

.......

Основные эвакуационные направления:

а) Начальный пункт железнодорожной эвакуации Крестцы для НАГ.

Состав: управление ГОПЭП № 94, ЭП-63 и ППГ-629. Раненых и больных

эвакуировать оборудованной санлетучкой N- 3 по маршруту: Крестцы -

Валдай - Бологое - Максатиха,

б) Начальный пункт железнодорожной эвакуации Горушки для 11 армии.

Состав: ГОПЭП № 3, ЭП-95. Раненых и больных эвакуировать оборудованными

санлетучками N- 1 и 2 по маршруту Горушки - Валдай - Бологое -

Максатиха.

в) Начальный пункт железнодорожной эвакуации Дворец для 34 армии.

Состав: ГОПЭП N-1, ППГ N-699 и 701. Раненых и больных эвакуировать

оборудованной санлетучкой № 4 по маршруту Дворец - Валдай - Бологое -

Максатиха.

г) Начальный пункт железнодорожной эвакуации Фирово - Баталино, Шлино для 27 армии. Состав: ГОПЭП N-2, ЭП-94, ППГ- 2227.

Раненых и больных эвакуировать ВВСП, подаваемым по заявкам

начсанармом-27. Маршрут: Фирово, Баталино, Шлино-Бологое, Рыбинск,

Ярославль. Эвакуация из Максатиха, Удомля, Гриблянка и Валдай - ВВСП по

мере заполнения на Рыбинск-Ярославль. Отяжелевших в пути следования

начальникам ВВСП сдавать: в Бологое ППГ-711, Гриблянка ППГ-2313 и

Максатиха ППГ-628, 700 и 715. Пункты отстоя ВВСП Бологое-1, Медведево.

7. Эвакуация из 52 армии обеспечивается ежедневной подачей одного ВВСП

из Боровичи или Пестово. Связь с оперативной группой ПЭП № 122 Боровичи.

Эвакуацию ранбольных из 52 армии вести на Рыбинск - Ярославль.

Эвакуацию за пределы фронта вести только постоянными военно-санитарными поездами.

8. Авиаэвакуация - легкими санитарными самолетами эвакуировать раненых,

не подлежащих эвакуации другими видами транспорта или нуждающихся в

срочной эвакуации. Авиаэвакуацию вести на Максатиха.

Для

обеспечения специализированной помощью в Максатиха придать ППГ- 728

группы усиления: челюстно-лицевую, глазную, нейрохирургическую,

рентгеновскую. Легкие санитарные самолеты действуют с площадок Крестцы,

Валдай, Кувизино, Кушеверы, Мартюшино, Н-Козьяново, Голыши, Яхново.

9. ПЭП № 7 в Бологое подчиняется непосредственно Военсанупру.

Еro госпитальная база; Бологое ППГ № 711, Копачево ППГ - 2313,

Верескуново ЭП-62, Удомля ППГ-733, Займище ППГ-4164, Максатиха ППГ №

628, 700 и 715, Управление ГОПЭП 44.

10. Госпитальная база фронта -

эвакогоспитали Ярославля NN: 1085, 396, 1086, 291,1175, 1899, 1147, 448,

3018, 3019, 3016, З017, 3021.

Рыбинска NN: 2018,2020,1988,1992,1993. Костромы NN: 090, 1089, 1900, 1901, 1369, 3031.

Ростова - 1385.

Буй - NN: 3028, 3039.

11. Инфекционных и терапевтических больных направлять для стацлечения

согласно ранее данных указаний. Нвчсанарму 34 организовать лечение

инфекционных больных на базе одного из ППГ.

Выделить специальный

транспорт для перевозки инфекционных больных по грунту; в каждой

железнодорожной летучке и ВВСП иметь для этой цели вагон-изолятор. В

каждом лечебно-эвакуационном учреждении иметь изолятор для первичной

изоляции выявляемых инфекционных больных.

12. В целях быстрейшего возвращения в строй раненых бойцов и командиров запрещается эвакуировать:

а) за пределы армейских тылов легко раненых с предположительными сроками излечения до 20 дней;

б) за пределы фронтового тыла раненых со сроками излечения предположитольно до 1,5 месяцев.

Начальникам ПЭП-7 и ФЭП-36 обеспечивать лечение легко раненых

специально выделенными ППГ, госпиталем для легко раненых иметь

постоянное наблюдение за работой батальона выздоравливающих в Кафтино и

Овинище.

Военно-врачебной комиссии проверить постановку дела

комиссования выздоравливающих контингентов в госпиталях и батальонах

выздоравливающих.

13. Медснабжение.

Армиям базироваться на свои голсансклады, где иметь неснижаемый месячный запас основных предметов медснабжения.

14. Служба крови фронта в Едрово. Консервированной кровью армии

обеспечиваются по заявкам начсанарма самолетами в пункты согласно

требований. (Нач. леч. эвакуационного отдела Военсанупра СЗФ Военврач II

ранга Столыпин).

Значительную роль в вывозе раненых с ротного участка на БМП (а

иногда и на ПМП) играли в качестве армейского средства усиления отряды

нартовых упряжек санитарных собак. В февральско-мартовскую операцию 1943

г, (в течение одного месяца) отряд собачьих упряжек в 1-й Ударной армии

эвакуировал 75% раненых, подлежавших вывозу, причем из ротного участка

было эвакуировано до БМП 68%, до ПМП - 6% и до МСБ - 3%. Лучше всего

эвакуация осуществлялась в зимних условиях, летом она была менее

эффективна. Важно, что эти отряды не только транспортировали раненых, но

и подбирали их.

1-я Ударная армия

Госпитали армии 20.01.1942

.................................................................................................................................................................

1432-й эвакуационный госпиталь с июля 1941 года в составе Северо-Западного фронта. Госпиталь специализировался на особо тяжелых контингентах раненых в голову.

С 1942 года СЭГ-1432 входил в состав госпитальной базы 207-го полевого

эвакуационного пункта 1-й ударной армии Северо-Западного фронта,

дислоцировался в г. Осташков Калининской области.

С 16 октября 1943 года в составе 207-го полевого эвакуационного пункта 1-й ударной армии 2-го Прибалтийского фронта.

После оказания квалифицированной медицинской помощи в ХППГ/ТППГ/ИГ те воины, кто по характеру и небольшой тяжести ранений был близок к выздоровлению, для медицинской реабилитации направлялись в армейский (фронтовой) госпиталь легкораненых (ГЛР) или в батальон выздоравливающих при ПЭП/ФЭП (или УГПЭП с ЭП). После выздоровления воины направлялись в свои части.

ППГ были упразднены приказом НКО от 17.12.1942 г., вместо них созданы ХППГ и ТППГ.

Задачи ХППГ определялись р-ном его развёртывания. В войсковом тыловом

р-не ХППГ оказывал мед. помощь в том же объёме, что и дивизионный

медпункт (операции по жизненным показаниям, первичная хирургич.

обработка ран).

В составе госпитальных баз армий ХППГ использовались как общехирургические.

а) при оказании первой врачебной помощи на каждого раненого заполнялась карточка передового района (первичная медицинская карточка);

б) при госпитализации составлялась история болезни;

в) при эвакуации формировался эвакуационный конверт.

Госпитали 1-й Ударной армии ( октябрь 1942 г.)

11 армия

Госпитали армии 10.02.1942

09.05.1942

Тылы частей 11 армии

10.05.1942 г.

В соответствии с директивой Санотдела 11 Армии произведено следующее закрепление частей 90 УР по приему больных и раненых:

а) 329 ОПБ и 467 АП к Медсанроте 161 ОСБР, расположенной по дороге от Заостровье в лесу у отм. 25,0 с последующей эвакуацией в 271 МСБ 254 СД.

б) 359 и 362 ОПБ к Медсанроте 157 ОСБР - Конюхово с последующей эвакуацией в 25 МСБ 188 СД.

в) 321 и 324 ОПБ к Медсанроте 52 ОСБР - Мал. Ловасицы.

................................................................................................................

Схема организации лечебно-эвакуационного обеспечения.

Медсанбат мог строить свою работу в два эшелона:

1-й эшелон – это оперативная группа в составе большей части сортировочного взвода и части операционно-перевязочного взвода;

2-й эшелон – операционно-перевязочная госпитальная часть, эвакоотделение и вся материальная база.

В первом эшелоне производилась сортировка основная и оказывалась

неотложная помощь, по возможности производилась первичная обработка ран.

Он был максимально приближен к передовым частям. Все более сложные

случаи, требующие госпитализации, отправлялись глубже в тыл во второй

эшелон. Первый эшелон был максимально подвижным. Легко мог снятся и

переброшен в другой пункт, так как не был обременен большим грузом и

ранеными, за исключением нетранспортабельных.

При устойчивой

обороне необходимость в эшелонировании отпадала и МСБ разворачивался

чаще целиком, выдвигая вперед только небольшую группу, которая при

необходимости оказывала помощь полковым пунктам.

Поступление раненых и больных происходило из МСБ и лишь небольшая часть из частей и ПМП.

Большая работа по лечению легкораненых и ускорению их возвращения в

строй проводилась медиками батальона выздоравливающих 140-го запасного

стрелкового полка (ЗСП).

За 1,5 года работы через батальон прошло

10960 раненых и больных, т. е. при установленной численности батальона в

1000 человек его состав сменился в среднем 11 раз.

На долю врачей батальона выпала значительная хирургическая работа; 95% раненых было возвращено в строй.

Медкарта передового района

Примеры медицинских документов

Карточка на раненого

Иванова Мария НаумовнаДата рождения: __.__.1920

Место рождения: Белорусская ССР, Витебская обл., Суражский р-н, Пудоцкий с/с, к/з "Червоный партизан"

Воинское звание: ст. сержант

Наименование воинской части: 242 бад

Дата окончания службы: 10.06.1943

Выписка госпиталя

Статкарта

История болезни

Имя Алексей

Отчество Михайлович

Дата рождения/Возраст__.__.1924

Место рождения Чкаловская обл., Белозерский р-н, с. Н.Никольское

Дата и место призыва Луначарский РВК, Чкаловская обл.

Последнее место службы 26 гсп

Воинское звание лейтенант

Место захоронения Ленинградская обл., Залучский р-н, д. Щебенка, западнее, 2 км, лес

Причина выбытия умер от ран

Дата выбытия 01.03.1943

Первичное место захороненияЛенинградская обл., Залучский р-н, д. Щебенка, западнее, 2 км, лес.

Госпиталь 475 ОМСБ, 10 ОМСБ.

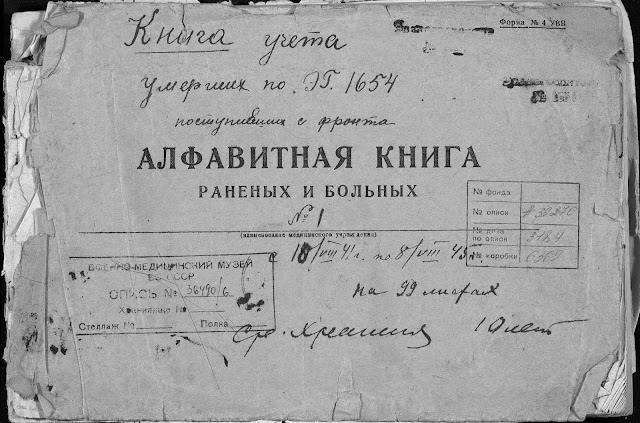

Алфавитная книга

ПОЯСНЕНИЯ К ФОРМЕ N-15 УВВ

1. Книга ведется во всех пунктах медицинской помощи, начиная с БПМ, подвижных полевых госпиталях, эвакоприемниках, эвакуационных госпиталях, санаториях и других лечебных учреждениях, в которые эвакуируются раненые и больные из действующей армии.

2. В книге регистрируются все умершие в данном пункте (учреждении) и все умершие в пути к нему (доставленные трупы). В последнем случае об этом делается отметка в п. 6.

3. Начальники БПМ, на основании записи в этой книге, представляют ежедневно по состоянию на 20.00 начальникам санитарной службы частей списки умерших за отчетные сутки. Списки умерших составляются по форме данной книги.

Начальники санитарных частей включают эти сведения в ежедневные медицинские донесения, представляемые ими начальникам санитарной службы войсковых соединений.

Запросы в госпитали

На Ваш N-.... от....... вторично препровождаю демографические данные на красноармейца ........ , одновременно прошу о его смерти сообщить родственникам, т.к. нам не известно его место похорон, а также вышлите в отдел учета персональных потерь тыла 34 Армии именной список.

Схема эвакуации раненых СЗФ по ж/д

Сведения по условным номерам госпиталей СЗФ

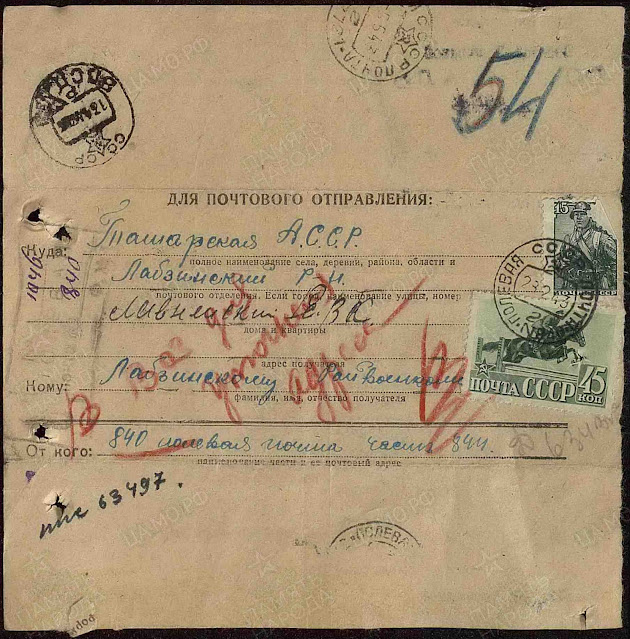

Система адресования почты с сентября 1942 г. по март 1943 г.

Приказ НКО СССР № 0105 от 06.02.1943 ввёл в действие новую 5-значную систему нумерации войсковых частей – полевых почт (в/ч пп):

Справочник по нумерации в/ч-пп за 1943-1949 гг.

(Солдат.ру)

ППС (полевая почтовая станция) № 557

В.Волочек, часть 396 = 1761 эвакогоспиталь.

В.Волочек, часть 635 = 1041 эвакогоспиталь.

ППС 842, часть 247 = эвакогоспиталь.

Заключье ЛО, часть 404 = 1407 эвакогоспиталь (ЭГ).

Лыкошино ЛО, часть 303 = 2888 эвакогоспиталь.

Широкое ЛО, часть 570 = 3370 эвакогоспиталь.

Верескуново КО, часть 227 = 2720 эвакогоспиталь.

Лайково КО, часть 988 = 1930 эвакогоспиталь.

Удомля КО, часть 148 = 3475 эвакогоспиталь.

Максатиха КО, часть 343 = 3371 эвакогоспиталь.

Бежецк КО, часть 302 = 190 эвакогоспиталь.

Бежецк КО, часть 486 = 3336 эвакогоспиталь.

11 армия СЗФ.

ППС 634, часть 550 = 4364 ППГ (полевой подвижной госпиталь).

ППС 634, часть 100 = 4338 ППГ.

ППС 634, часть 200 = 3344 ГЛР (госпиталь легкораненых).

ППС 634, часть 124 = 3338 Сортировочный госпиталь.

ППС 634, часть 111 = отд. батальон выздоравливающих.

ППС 634, часть 140 = 45 Эвакоприемник.

ППС 634, часть 180 = 95 Эвакоприемник.

ППС 634, часть 650 = 75 Эвакопункт.

ППС 840, часть 539 = 4383 ППГ.

ППС 840, часть 500 = 115 Эвакоприемник.

ППС 840, часть 570 = 859 Инфекционный госпиталь.

ППС 840, часть 844 = 4382 ППГ

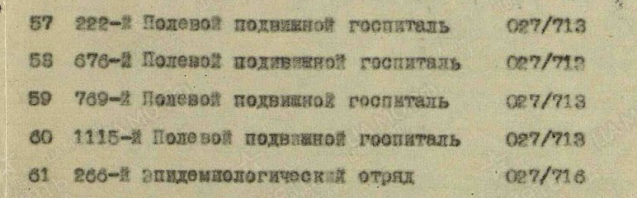

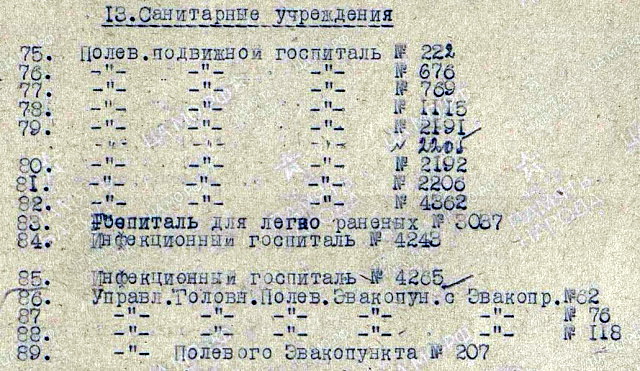

1 Ударная армия СЗФ.

ППС 1516, часть 008 = 222 ППГ.

ППС 1516, часть 026 = 769 ППГ.

ППС 1822, часть 012 = 676 ППГ.

ППС 1516, часть 037 = 1115 ППГ.

ППС 1516, часть 040 = 2191 ППГ.

ППС 1516, часть 114 = 2192 ППГ.

ППС 1516, часть 014 = 3037 госпиталь.

ППС 1516, часть 116 = 4362 ППГ.

ППС 1516, часть 178 = 4243 ИГ.

ППС 1516, часть 155 = 2206 госпиталь.

ППС 1516, часть 301 = 62 эвакоприемник.

ППС 1822, часть 248 = 76 эвакоприемник.

ППС 1822, часть 049 = 118 эвакоприемник.

ППС 1822, часть 015 = 207 эвакоприемник.

ППС 1516, часть 058 = 1 батальон выздоравливающих.

ППС 1822, часть 160 = 2 батальон выздоравливающих.

1 Гвардейский стрелковый корпус.

ППС 045, часть 820 = ППГ (полевой подвижный госпиталь)

34 армия СЗФ.

ППС 546, часть 159 = 7 полевой эвакоприемник.

ППС 546, часть 099 = 60 полевой эвакоприемник.

ППС 546, часть 119 = 689 ППГ.

ППС 546, часть 877 = 701 ППГ.

ППС 546, часть 485 = 710 ППГ.

ППС 546, часть 936 = полевой подвижной госпиталь.

ППС 546, часть 845 = полевой подвижной госпиталь.

ППС 793, часть 519 = полевой подвижной госпиталь.

ППС 793, часть 382 = полевой госпиталь.

ППС 793, часть 091 = госпиталь легкораненых.

ППС 546, часть 478 = эвакогоспиталь.

ППС 546, часть 658 = эвакоприемник.

ППС 546, часть 067 = инфекционный госпиталь.

27 армия СЗФ.

53 армия СЗФ.

ППС 1926, часть 295 = управление головного эвакопункта.

ППС 1926, часть 390 = управление головного эвакопункта.

ППС 1926, часть 480 = полевой госпиталь.

ППС 1926, часть 736 = полевой госпиталь.

ППС 1926, часть 777 = полевой госпиталь.

ППС 1926, часть 565 = полевой госпиталь.

ППС 1926, часть 110 = полевой госпиталь.

ППС 1926, часть 353 = инфекционный госпиталь.

ППС 1926, часть 804 = госпиталь для легкораненых.

ППС 1926, часть 654 = сортировочный госпиталь.

Выдержка из приказа начальника военно-санитарного управления Северо-Западного фронта от 14 марта 1942 года:

"По инициативе женщин-железнодорожниц, активисток станции и города

Бологое, и женщин-военнослужащих к Международному женскому дню в подарок

Северо-Западному фронту сформирована военно-санитарная летучка № 707.

В отличие от санитарных летучек, где главной задачей было

оказание первой медицинской помощи и скорейшая эвакуация в тыл,

постоянные санитарные поезда были госпиталями на колесах. В этих поездах

уже во время транспортировки проводилось лечение раненых и больных.

В среднем одна летучка могла за один рейс забрать до 900 раненых! Точно

такой же поезд постоянного состава мог максимально вместить "всего"

около 500 человек.

Умерших военнослужащих снимали с поезда на ближайшей станции и передавали местному госпиталю для захоронения.

.jpg)

.jpg)

.jpeg)

.jpg)

.jpeg)

.jpeg)

Комментариев нет:

Отправить комментарий